TOPICS

DE&I

【対談】

筑波大学松崎教授×JIC横尾社長

DE&I推進について

JICグループでは、2023年より高い生産性や利益、イノベーションの創出につながり得るDE&Iを重要な経営戦略と位置付けています。また2024年には、役職員の行動規範を改訂し、“多様な個性を認め合う組織”を掲げ、DE&Iを推進しています。

今回、JIC社長の横尾敬介と筑波大学医学医療系産業精神医学・宇宙医学グループ松崎一葉教授が「多様性」をテーマに対談を行いました。

なぜDE&Iを推進するのか?

横尾 当社はDE&I推進を重要な経営戦略の一つとして位置づけています。

差し当たっての目標として、昨年の12月から日本のファンド業界で長年の課題とされてきた「女性の活躍推進」を掲げています。また、スタートアップ業界の発展や日本におけるイノベーションの加速には、業界全体でのDE&Iの推進が不可欠であると考えており、女性のエンパワーメントの視点からも、JICの取り組みを強化することで、スタートアップエコシステムの発展に貢献したいと考えています。

DE&Iの推進には多様性が非常に重要と認識していますが、他方で遅々として進まない課題でもあります。

松崎教授は多様性の重要性をどのように見ていらっしゃいますか?

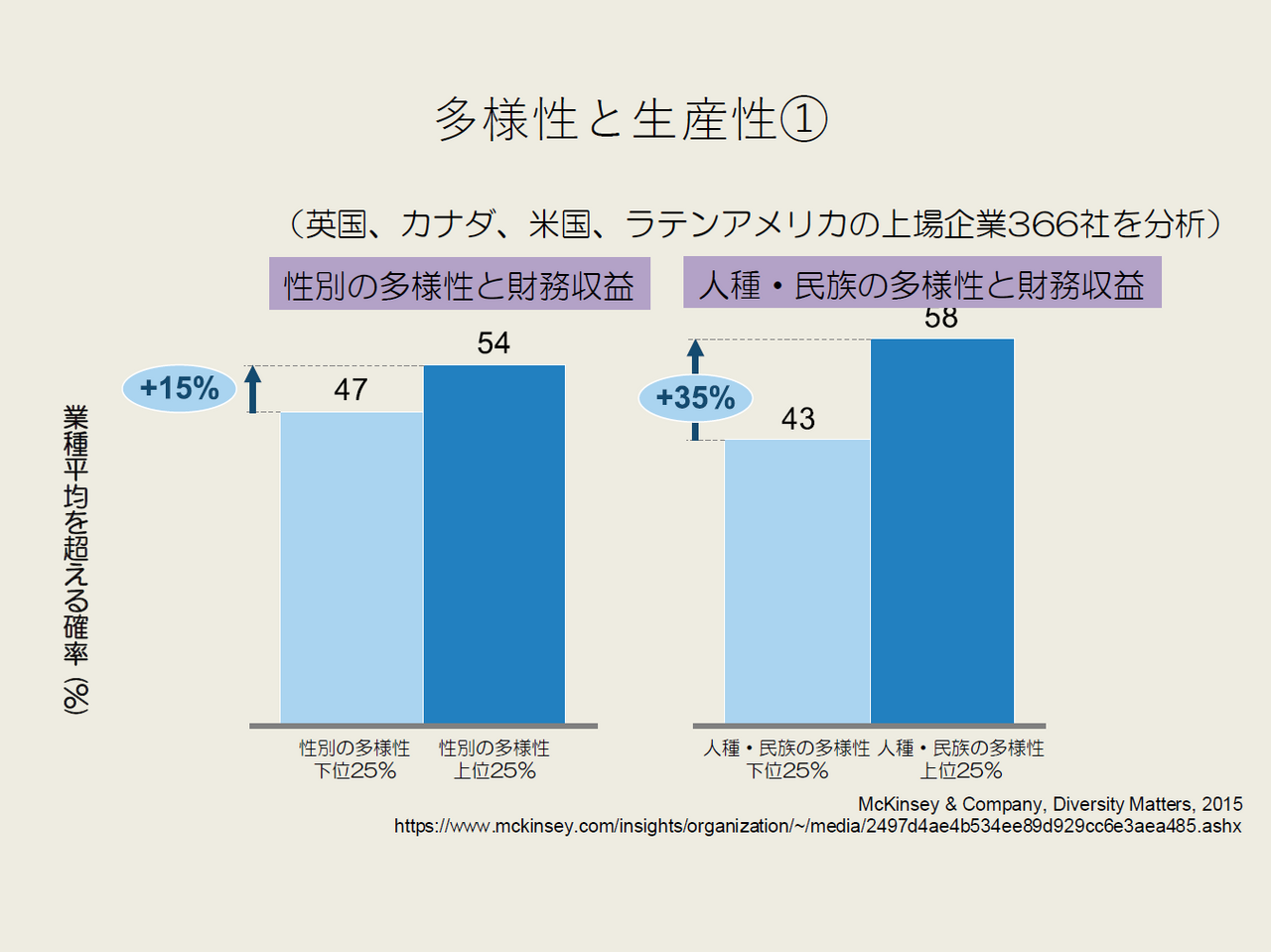

松崎 これは海外のデータですが、英国、米国、カナダ、ラテンアメリカの上場企業366社で性別の多様性がある企業上位25%と下位25%の企業を比べると、性別の多様性がある企業の方が、+15%、財務収益が高いデータが出ています。

また同じく、人種・民族の多様性がある企業上位25%と下位25%の企業を比べると多様性がある企業の方が+35%財務収益が高いという結果が出ています。

松崎 またアメリカの国勢調査を基にした調査データを見ると、創造的な意思決定やコミュニケーションが重要とされる業種、つまり、法律、医療、保険、金融などは、多様性と生産性に正の相関関係があることが示されています。

横尾 JICグループは金融ですから、明らかに多様性が重要という事ですね。

多様性と創造性の萌芽

横尾 当社は2035年までの時限組織でしたが、昨年、産業競争力強化法が改正され2050年まで会社としての期限が延長されました。

おおよそ四半世紀会社として存在することになります。そうしますと、1つのファンドとしての組織体ではなく、企業としての在り方をどのように考えるのか。即ち、企業風土・企業文化をどう作っていくのか、どのように根付かせていくのかが、経営として最大のテーマとなります。私は、企業風土や企業文化が、企業の価値観を形作ると思いますが、企業風土が定まらないと、どんな価値観の会社かわからないため、人材も集まりません。

ミレニアル世代、Z世代などの今後会社の主力となる若い世代に向けて企業風土を根付かせていく必要があります。

松崎 世代間における多様性にも目を向ける必要があります。今の若い世代の方は、ネットが整っている環境がデフォルト。情報量が人間の価値観、労働の価値観を大きく左右しているとも言えます。

また、企業の中で、多様性を担保するためには、心理的安全性の確保が必要となります。それが出来ていないと、潜在的な課題をスピークアップできる環境ができませんので、イノベーションの目を摘むことになってしまいます。

逆の見方をしますと、心理的安全性が担保されていない職場、例えばハラスメントが起こる職場環境ですと、創造性が無くなり、次世代のクリエイティビティの芽を組織として摘み取ってしまうことになります。

ですから、ある企業では、スピークアップ月間を設定する等、積極的に取り組んでいる例もあります。

横尾 企業としても、誰でも発言しやすい環境を作ることができれば、潜在的な問題点が分かり、課題解決に向かうことができますね。本日は貴重なお時間ありがとうございました。