JICグループでは「DE&Iは多様な視点を取り入れ、イノベーションを誘発し、競争力を向上させるために必要である」との確信のもと、DE&I推進に積極的に取り組んでいます。国内のファンド業界やスタートアップ・エコシステムにおける多様性の推進などを目的として、2023年7月にDE&I推進を公表し、社内外において様々な取組を進めています。本年12月にはJICグループにおけるDE&I推進の意義・目的を明記したDE&I推進ポリシーを策定し、DE&I推進に関する目標も決定しました。本連載では性別や年齢、国籍、障がいの有無などによらない多様な人材の活躍推進や仕事と育児の両立支援、自分らしいキャリアや働き方の尊重などにおいて先進的な取組を行い、DE&Iを体現するJIC VGIの投資先企業にご登場いただきます。投資先企業をサポートするJIC VGIの担当キャピタリストを交えてお話を伺いました。第1回は株式会社キビテクをご紹介します。

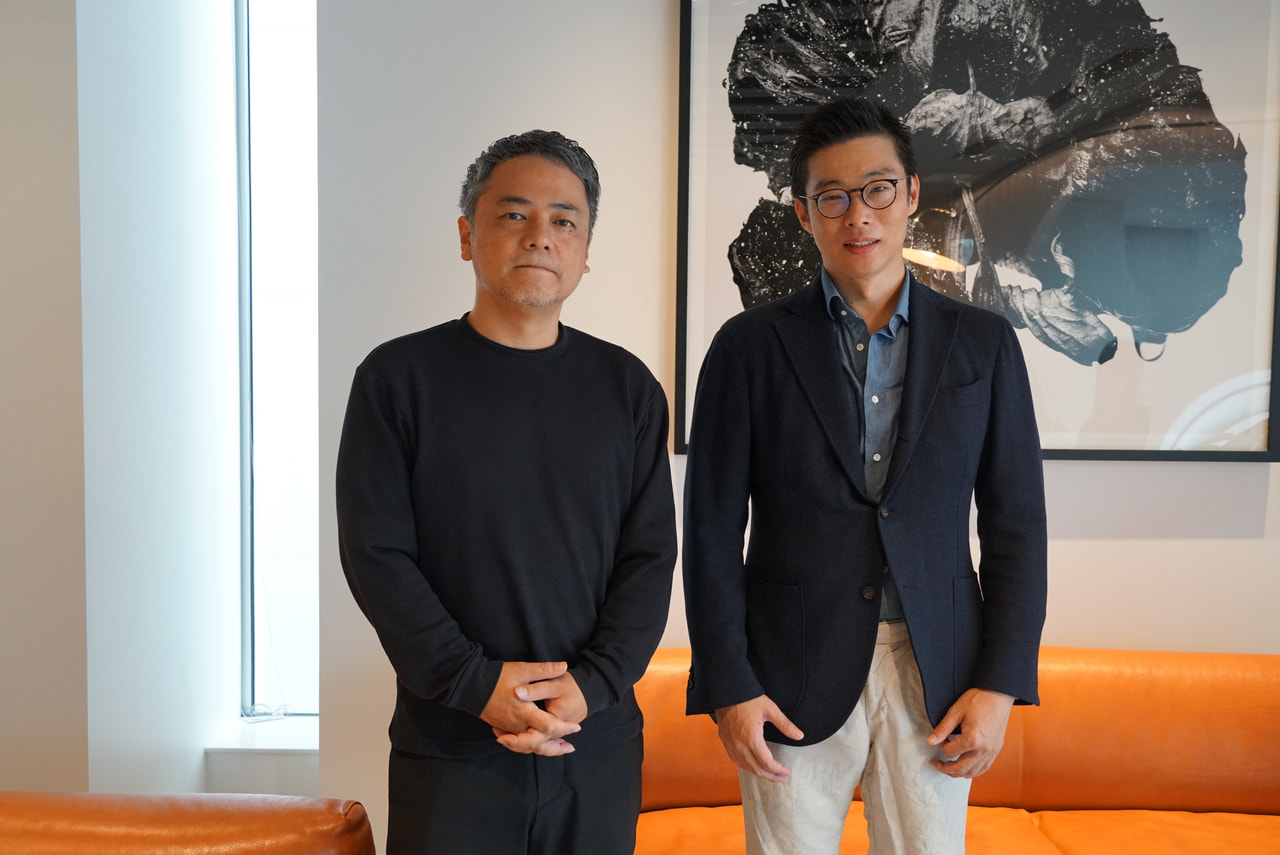

林 まりか/Marika Hayashi

株式会社キビテク 代表取締役CEO

2009年三菱電機株式会社に入社。3年間の勤務ののち退職し、2011年に大学院時代の仲間と株式会社キビテクを設立、代表取締役CEOに就任。IPA未踏スーパークリエータ。富山県出身。

桑原 優樹/Yuki Kuwabara

JICベンチャー・グロース・インベストメンツ株式会社 ベンチャーキャピタリスト

2012年、日本総合研究所に入社。事業戦略策定・研究開発戦略策定・新規事業創出に関するコンサルティング、国の研究開発型ベンチャー支援プログラムの運営等に従事。2018年、産業革新機構(現INCJ)入社。スタートアップ投資や大企業との共同投資による新会社設立、投資先バリューアップ等に携わる。2020年8月よりVGIに参画。

多様性ある職場とチーム経営で就業機会均等化を実現

ロボット遠隔制御サービスやロボット開発事業を通じ、多様な働き方の実現を目指す株式会社キビテク。同社の躍進の裏には、社長を支えるチーム経営体制、国籍多様な従業員、そして多様性を強く意識する女性経営者の覚悟があった。

―キビテクの事業について教えてください。

林CEO(以下「林」) 製造業や物流業の現場の自動化や生産性向上に向けたロボットの受託開発事業と、遠隔制御システムを使ったパッケージ型ロボット導入支援サービスHATS(Highly Autonomous Teleoperation Service)事業の2つを展開しています。社名のキビテクの「キビ」は心の「機微」で、ロボット技術を通じて物理的に社会を便利にするだけではなく、不幸を減らし、人の心の豊かさに貢献していきたいという想いを込めています。

―JIC VGIの出資はどのような経緯で決まったのでしょうか。

林 製品機能向上や営業の拡充、開発受託事業への参入など事業転換期にあった中でJIC VGI様と出会いました。当社の高いロボット技術力、また様々な業界の人手不足という社会課題解決にも意義を感じ、ご出資いただいたと考えています。

JIC VGI担当キャピタリスト 桑原(以下「桑原」 キビテクは、名だたる大企業や研究機関とロボットの開発実績を積み上げてこられた、いわばロボットのエキスパート集団です。ロボットのことを知り尽くしたキビテクの皆さんが、ロボットを社会実装しようとする際の限界を認識した上で、ロボットの力だけではなく必要に応じて遠隔で人の力も借りながら実効性のある形で現場の自動化・生産性向上を実現させようとするHATSというソリューションに面白さと成長性を感じてご出資させていただきました。

―HATSは多様な働き方の実現や就業機会均等化への寄与も考えた事業とのことですが。

林 HATSはロボット遠隔制御システムを提供するものです。障害物等がある現場では完全自動でロボットを動かすことが難しい中で、当社の技術を活かし、人がロボットに上手に頼れる半自動の仕組みを用いています。ロボットの遠隔操縦の導入が増え、ロボットオペレーターという仕事が増えれば、移住することなく新興国の方々が先進国の製造現場で働くことができるなど、場所や身体状況に関係なく、就業機会の均等化に貢献できると考えています。

―キビテクは外国籍社員が約4割など、率先して多様性ある職場づくりに取り組んでいます。具体的な取組みについて教えていただけますか。

林 一例ですが、外国籍社員も念頭に置いた人事評価制度の変更が挙げられます。当社の顧客は日本企業中心で折衝にネイティブレベルの日本語力が求められるため、日本人がPM(プロジェクトマネージャー)となることが多く、外国籍でのキャリアパスが狭くなるという課題がありました。そのため顧客対面業務だけでなく、社内コミュニケーションも顧客対面評価と同等に見做して評価できるように人事評価制度を変えたりしています。他にも、定年を70歳と高めに設定し、最高齢では70代中盤の方も勤務していますが、リモートワーク等、シニアの方にとっても働きやすい環境づくりに努めています。

―社長ご自身を含め、キビテクは85%がリモートワーク中心と就業環境の柔軟化にも取り組んでいます。社員の反応はいかがですか。

林 リモートワーク中心の就業形態は男女問わず好評です。また、ロボットエンジニアはまだまだ労働市場に少ない中で、労働環境の柔軟化や、幅広い年齢や国籍の方が活躍しやすい環境を整えることで、採用面での効果も実感しています。具体的には、育児中の年代やシニア層における在宅による育児との両立や体力の問題への対応や、外国籍の方に対するテキストベースでの管理による言語の壁の低減などにより、働きやすさを感じていただいていると思います。

―多様な職場づくりで生まれた良い効果などがあれば教えてください。

林 外国籍社員を念頭に置いた制度変更をきっかけに、その他の様々な属性についても公平性ある評価制度にしていこうという意識が高まっています。多様な社員がいることで、社員が自発的に行動し、より良い制度構築への機運が高まりやすい側面はあるのではないでしょうか。インクルージョンの観点は、経営者として、今後も優先度高く取り組んでいきます。

―林社長はご自身は、女性起業家としてご苦労されたことなどありますか。

林 創業直後は女性起業家のロールモデルが少ないと感じましたが、そもそも起業自体が誰かの真似をするものではないですし、当時は課題というよりむしろ「女性だから覚えていただきやすいな」くらいの感覚でした。一方、起業数年後に出産したときは、育児による時間制約下での業務遂行が非常に大変でした。結果的に私は出産を選択しましたが、起業家として出産してよいのかと悩みもしました。私はリモートを中心とし、他の経営メンバーが現場対応の必要な業務を担うなど役割分担をし、いまも頑張っています。

桑原 正直、男性起業家からは「(起業との両立で)出産するかどうか」を悩んだという話はあまり聞いたことが無いですよね。起業に関するハードルで男女差がある面だと思うので、変えていけたらと考えています。林さんのご経験を踏まえ、「こういう支えがあったら良かった」ということなどはありますか。

林 そうですね。心にブレーキを掛ける起業家も恐らく多い中で、そうした選択もフラットに受け止めてくれ、業務面でも支えてくれる仲間がいたこと、私は非常に恵まれていたと感じています。スタートアップコミュニティの中でも事例が増え、出産等のライフプランについても話しやすくなっていくと良いなと思います。